Es passiert fast täglich: Das Telefon klingelt, eine unbekannte Nummer erscheint auf dem Display, doch sobald man abhebt, ist es still – oder eine Bandansage übernimmt das Gespräch. Die Zahl der Spam-Anrufe hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Inzwischen sind sie für viele Menschen eine nervige, mitunter auch gefährliche Alltagserfahrung geworden. Hinter diesen Anrufen stecken häufig Callcenter, Betrüger oder automatisierte Systeme, die gezielt auf Datenoder Geld aus sind. Doch wie erkennt man eine solche Nummer – und wie schützt man sich effektiv?

Was hinter Spam-Anrufen steckt

Nicht jeder unerwünschte Anruf ist automatisch Betrug, aber viele verfolgen ein klares wirtschaftliches oder manipulatives Ziel. Der Begriff „Spam-Anrufe“ umfasst verschiedene Arten von Störungen: unerlaubte Werbung, belästigende Gewinnversprechen, sogenannte Ping-Anrufe, bei denen nur ein Rückruf provoziert werden soll, oder auch direkte Betrugsversuche, bei denen sich Anrufer als Bank oder Dienstleister ausgeben.

Oft verwenden die Täter dabei gefälschte oder zufällig generierte Nummern, die harmlos oder sogar ortsnah wirken. Technisch ist das dank moderner VoIP-Systeme und sogenannter Call-ID-Spoofing-Verfahren längst kein Problem mehr. Einige Betrüger setzen sogar auf KI-generierte Stimmen, um besonders glaubwürdig zu erscheinen.

Typische Maschen – und ihre Gefahr

Besonders verbreitet sind Ping-Anrufe, bei denen das Handy nur einmal klingelt. Wer zurückruft, landet auf einer kostenpflichtigen Nummer im Ausland – häufig verbunden mit langen Wartezeiten oder irreführenden Bandansagen, um die Leitung möglichst lange offen zu halten. Eine weitere Masche sind automatisierte Gewinnbenachrichtigungen. Oft meldet sich ein angeblicher Mitarbeiter, der mitteilt, man habe bei einem Gewinnspiel gewonnen – verbunden mit der Aufforderung, persönliche Daten preiszugeben oder etwas zu bestätigen.

Gefährlich sind auch Anrufe, bei denen sich Betrüger als Mitarbeiter von Banken, Mobilfunkanbietern oder Energiedienstleistern ausgeben. Sie versuchen gezielt, Druck aufzubauen – etwa mit Behauptungen über abgelaufene Verträge oder offene Forderungen – und drängen auf sofortige Bestätigung am Telefon. Wer sich darauf einlässt, gibt häufig unwissentlich wichtige Informationen preis oder gerät in eine Kostenfalle.

So erkennt man verdächtige Spam-Rufnummern

Spam-Rufnummern lassen sich im Alltag nicht immer sofort erkennen. Es gibt jedoch einige Hinweise, die auf eine unseriöse Herkunft hindeuten. Häufig handelt es sich um Nummern mit ungewöhnlicher Länge oder ausländischer Vorwahl. Oft erfolgt der Anruf zu ungewöhnlichen Tageszeiten, das Telefon klingelt nur kurz, und es wird keine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. In vielen Fällen bemerken Betroffene auch, dass sich bestimmte Anrufzeiten wiederholen – ein typisches Merkmal für automatisierte Systeme.

Bei einem Gespräch ist außerdem Vorsicht geboten, wenn der Anrufer zögerlich auf Fragen reagiert, keine klaren Informationen zur Identität preisgibt oder mit Formulierungen wie „nur heute gültig“ versucht, Eile zu erzeugen. Eine Recherche der Nummer über Dienste wie Clever Dialer oder Tellows kann hilfreich sein: Dort finden sich oft Bewertungen und Warnungen anderer Nutzer, die ähnliche Anrufe erhalten haben. Viele Nummern tauchen dort regelmäßig in den Top-Listen der gemeldeten Spam-Anrufe auf.

Im Überblick:

- Die Nummer wirkt ausländisch oder ist ungewöhnlich lang

- Das Gespräch beginnt mit einer Verbindungspause oder Bandansage

- Der Anrufer weicht bei Rückfragen aus oder legt schnell auf

- Es wird Druck aufgebaut: „Jetzt handeln!“, „Nur noch heute gültig!“

- Keine klar erkennbare Identität des Anrufers oder des Unternehmens

Warum Spam-Anrufe zunehmen

Die Zahl der Spam-Anrufe ist auch deshalb so hoch, weil es technisch leicht geworden ist, große Mengen an Rufnummern automatisch anzuwählen. Mit einem einzigen System können tausende Anrufer innerhalb weniger Minuten kontaktiert werden. Gleichzeitig wird der Verkauf von Telefonnummern im Internet immer lukrativer: Oft gelangen die Daten durch vermeintlich harmlose Online-Gewinnspiele, Newsletter-Abos oder ungeschützte E-Mail-Formulare in falsche Hände.

Wer seine Handynummer bei zweifelhaften Diensten hinterlässt oder sich online ohne ausreichende Datenschutzinformationen anmeldet, riskiert, in entsprechende Telefonlisten aufgenommen zu werden. Besonders betroffen sind auch ältere Menschen oder Verbraucher, die ihre Nummer auf Social-Media-Plattformen oder in öffentlichen Foren preisgegeben haben.

So schützen sich Verbraucher vor Spam-Anrufen

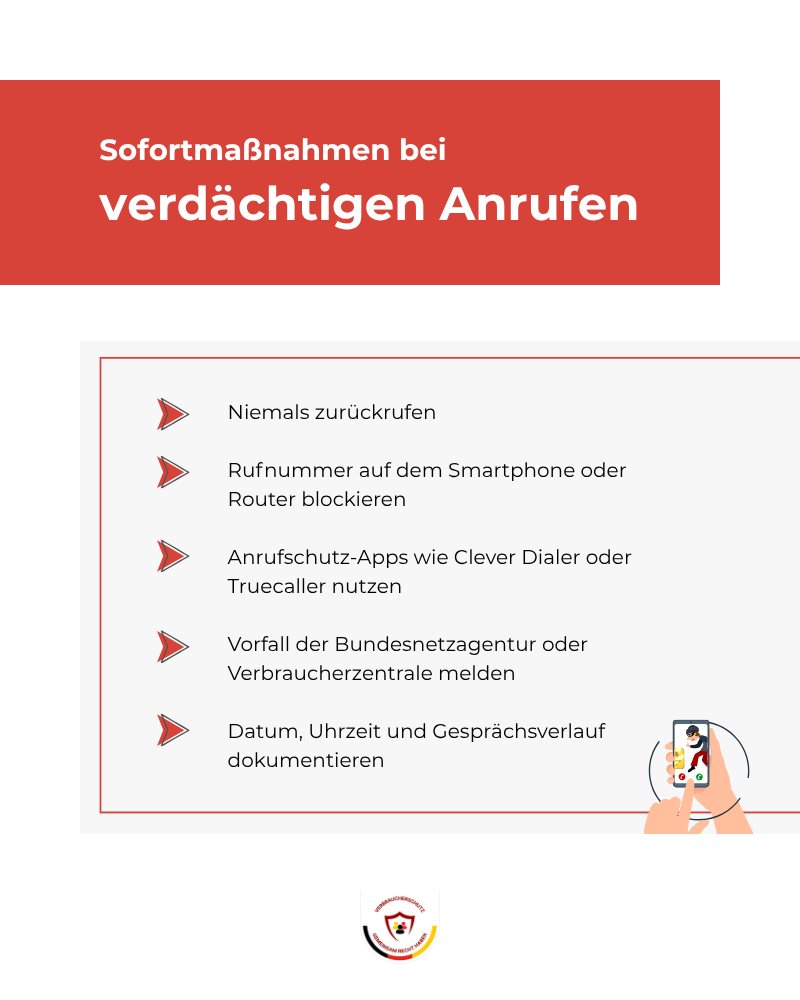

Wer sich aktiv schützen will, muss nicht hilflos bleiben. Die einfachste Maßnahme ist, verdächtige Nummern nicht zurückzurufen, insbesondere wenn sie nur sehr kurz geklingelt haben oder eine ausländische Vorwahl aufweisen. In den meisten Fällen genügt es, die Nummer direkt im Smartphone zu blockieren. Moderne Telefon-Apps bieten dafür eine einfache Funktion – oft reicht ein Fingertipp im Anrufprotokoll.

Noch besser ist es, spezielle Apps zu nutzen, die auf das Erkennen und Blockieren von Spam-Rufnummern spezialisiert sind. Dienste wie Clever Dialer oder Truecaller greifen auf große Spam-Listen zu, die täglich von Nutzern aktualisiert werden. Viele dieser Apps blenden beim Klingeln automatisch Warnungen ein – etwa „möglicher Werbeanruf“ oder „häufig gemeldete Nummer“. Das hilft, sich schneller zu orientieren, ohne überhaupt abheben zu müssen.

Darüber hinaus können auch Router-Einstellungen oder Drittanbieter-Dienste wie Smart Call Schutzfunktionen aktivieren, die Anrufe blockieren, noch bevor das Telefon überhaupt klingelt.

Was tun bei wiederholtem Spam – und was sagt das Gesetz?

Wenn ein und dieselbe Nummer oder Person immer wieder anruft, obwohl man bereits blockiert oder abgelehnt hat, sollte der Vorfall dokumentiert werden. Eine Liste mit Datum, Uhrzeit und Anrufinhalt der Spam-Nummern kann im Ernstfall dabei helfen, gezielt gegen den Anrufer vorzugehen. Besonders wenn Drohungen, Vertragsdruck oder wiederholte Belästigung im Spiel sind, lohnt sich eine Meldung an die Bundesnetzagentur. Die Behörde sammelt Hinweise auf Telefonbetrug und kann gegen Anbieter oder Plattformen vorgehen, die gegen deutsches Recht verstoßen.

Auch eine Anzeige der Spam Telefonnummern bei der Polizei ist möglich – vor allem dann, wenn persönliche Daten betroffen sind oder ein tatsächlicher Schaden entstanden ist. Die rechtliche Grundlage ist eindeutig: Werbe- oder Vertragsanrufe ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung sind unzulässig und können mit Bußgeldern belegt werden.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt Betroffenen außerdem, sich aktiv gegen ungefragte Werbeanrufe zu wehren. Wer seine Rechte kennt und frühzeitig reagiert, kann verhindern, dass aus einem lästigen Spam Anrufer ein ernstes Problem wird.

Praktische Tipps gegen Spam-Anrufe

Diese Maßnahmen helfen im Alltag:

- Niemals zurückrufen, wenn der Anruf verdächtig kurz war

- Unbekannte Nummern vor dem Rückruf googeln oder in Apps prüfen

- Telefon- oder Router-Blockierlisten regelmäßig aktualisieren

- Bei unerlaubter Werbung sofort auflegen – nicht ins Gespräch einlassen

- Keine Daten am Telefon weitergeben – auch keine Bestätigungen („Ja“, „Nein“)

- Wiederholte Anrufe und Inhalte schriftlich dokumentieren

- Verdächtige Nummern an Clever Dialer, die Bundesnetzagentur oder die Verbraucherzentrale melden

Blick nach vorn: Wie geht es weiter?

Experten gehen davon aus, dass Spam-Anrufe in den nächsten Jahren nicht weniger werden – im Gegenteil. Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz, etwa bei Sprachnachbildungen und Gesprächsführung, macht es für viele Betroffene noch schwerer, echte und falsche Anrufer auseinanderzuhalten. Gleichzeitig reagieren viele Mobilfunkanbieter zu zögerlich – auch weil grenzüberschreitende Rufnummern oft nicht ohne Weiteres blockiert werden können.

Der wichtigste Schutz bleibt deshalb die eigene Aufmerksamkeit. Wer nicht leichtfertig mit seinen Telefonnummern umgeht, unbekannten Quellen misstraut und technologische Hilfsmittel nutzt, kann das Risiko stark senken. Auch wenn vollständiger Schutz nicht immer möglich ist – durch gezielte Maßnahmen lässt sich die Zahl störender Anrufe deutlich reduzieren.

Reagieren statt resignieren

Spam-Anrufe gehören mittlerweile zum Alltag vieler Menschen – und sie reichen von harmloser Werbung bis hin zu gefährlichen Betrugsversuchen. Die Grenzen sind oft fließend, und genau das macht das Thema so brisant: Ein harmlos wirkendes Gespräch kann plötzlich zu einem unterschobenen Vertrag, einer Kostenfalle oder sogar zu einem gezielten Datenmissbrauch führen. Besonders problematisch wird es, wenn Betrüger mit manipulativen Techniken arbeiten, etwa durch Bandansagen, KI-generierte Stimmen oder falsche Absender-Identitäten.

Wer nicht vorbereitet ist, kann schnell in eine unangenehme Situation geraten – und das oft mehrfach, denn viele Rufnummern rotieren systematisch. Wichtig ist deshalb, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern mit klarem Blick und den richtigen Werkzeugen zu reagieren.

Der beste Schutz ist die Kombination aus technischen Hilfsmitteln, etwa Spamfilter-Apps oder Router-Blocklisten, und einem wachsamen Umgang mit unbekannten Nummern. Wer nicht zurückruft, keine sensiblen Daten am Telefon nennt und auffällige Rufnummern meldet, entzieht den Tätern ihre Grundlage.

Bildquelle: https://www.istockphoto.com/de/foto/personen-mit-warnbenachrichtigung-und-spam-nachrichtensymbol-auf-dem-mobiltelefon-gm1492989285-516826103